Rebsorte Corvina: Die Königin des Valpolicella

In den sanften Hügeln um Verona, wo rabenschwarze Beeren im Herbstlicht schimmern, hat eine der vielschichtigsten Rebsorten Italiens ihre Heimat. Doch die Rebsorte Corvina ist weit mehr als nur die namensgebende Anlehnung an den Raben („Corvo“); sie ist ein vinophiles Paradoxon, gefangen zwischen zugänglicher Finesse und monumentaler Konzentration. Als Rückgrat des Valpolicella beherrscht sie beide Extreme: Sie formt fruchtig-leichte Weine für den alltäglichen Genuss und bildet zugleich die Grundlage für den legendären Amarone, dessen beeindruckende Corvina Wein Lagerfähigkeit Kenner über Jahrzehnte fasziniert. Wir entschlüsseln für Sie die charakteristischen Corvina Rebsorte Eigenschaften, tauchen tief in den unverwechselbaren Corvina Geschmack ein und klären, warum der Vergleich Corvina vs. Primitivo mehr über Weinphilosophien als über bloße Sieger verrät. Entdecken Sie mit uns das facettenreiche Herz Venetiens.

Die Corvina – Charakteristik einer italienischen Edelrebe

Rabenschwarze Beeren, die im Herbstlicht fast metallisch schimmern, gaben der Corvina Veronese ihren Namen. „Corvo" bedeutet Rabe auf Italienisch, und genau diese tiefschwarzblaue Farbintensität macht diese autochthone italienische Rebsorte seit über vier Jahrhunderten unverwechselbar. Was in den Hügeln rund um Verona wächst, formt das Rückgrat einer der faszinierendsten Weinregionen Norditaliens.

Als Herzstück des Valpolicella fungiert diese Valpolicella-Rebsorte mit einem Anteil zwischen 45 und 95 Prozent in den verschiedenen Denominationen. Sie prägt nicht nur den klassischen Valpolicella DOC, sondern auch die komplexe Ripasso-Methode und den legendären Amarone della Valpolicella DOCG, dessen konzentrierte Kraft durch die traditionelle Appassimento-Technik entsteht.

Bemerkenswert ist ihre späte internationale Wiederentdeckung. Erst in den 1980er Jahren begannen qualitätsbewusste Winzer, das wahre Potenzial der Corvina für strukturreiche, langlebige Weine systematisch zu erkunden. Diese Renaissance verhalf der norditalienischen Weinkultur zu neuer Ausstrahlung und etablierte die Rebsorte endgültig als einen der großen Charaktere des europäischen Weinbaus.

Herkunft und Geschichte der Corvina-Traube

1569 durchkämmt Agostino Gallo bereits die venetischen Weinberge und hält in seinem Werk "Le vinti giornate dell'agricoltura" fest, was Winzer rund um Verona längst wissen: Die Corvina bringt außergewöhnliche Weine hervor. Ein Beleg dafür, dass diese venetische Weinbautradition ihre Wurzeln weit vor den modernen Kellertechniken hat, die heute die Corvina Geschichte prägen.

Moderne genetische Untersuchungen offenbaren eine enge Verwandtschaft zur Rondinella, während die einst vermutete Verbindung zur Molinara widerlegt ist. Ein faszinierender Befund. Die DNA-Analysen deuten auf eine jahrhundertelange, isolierte Evolution im Voralpenraum hin und ergänzen so das Kapitel der Ampelographie bei historischen Rebsorten Italiens um wichtige Details.

Als im 19. Jahrhundert die Reblaus-Epidemie europäische Weinberge verwüstete, erwies sich die Corvina als bemerkenswert widerstandsfähig. Diese Robustheit verdankt sie vermutlich ihrer natürlichen Konstitution und dem schützenden Mikroklima ihrer Heimatregion im Valpolicella-Weinbau. Die systematische Verbesserung durch gezielte Klonselektion setzte dann in den späten 1960er Jahren ein und führte zu den heute verfügbaren, registrierten Klonen mit ihren unterschiedlichen Profilen in Ertrag und Aromaspektrum.

Botanische Eigenschaften und Anbaugebiete

Corvinas Charakter zeigt sich bereits am Rebstock. Die mittelgroßen Trauben folgen einer pyramidenartigen Architektur, oft mit ausgeprägten Seitenästen, die der gesamten Traube eine kompakte, fast skulpturale Anmutung verleihen. Die ovalen Beeren selbst tragen quasi eine dickwandige Panzerung, deren hoher Polyphenolgehalt zwar für strukturelle Komplexität sorgt, deren relativ geringe Anthocyankonzentration jedoch die eher zurückhaltende Farbintensität junger Valpolicella erklärt. Diese robusten Beereneigenschaften machen sie außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Botrytis und schaffen ideale Voraussetzungen für das traditionelle Appassimento, bei dem die Trauben drei bis vier Monate auf Holzgestellen ihre Konzentration finden und dabei bis zu 40 Prozent ihres Wassergehalts abgeben.

Das primäre Corvina Anbaugebiet breitet sich über die sanften Hügel östlich des Gardasees aus, wo in den klassischen Zonen von Valpolicella, Bardolino und Garda DOC optimale Bedingungen für eine ausgewogene Vegetationsperiode herrschen. Mit insgesamt 7.500 Hektar Rebfläche, von denen mehr als 85 Prozent in der Provinz Verona wurzeln, bleibt diese Sorte fest in ihrer Heimat verwurzelt. Jenseits Italiens spielt Corvina nur eine Nebenrolle. In Australien und Argentinien experimentieren vereinzelte Winzer mit ihrem Potenzial in kühleren Höhenlagen, ohne jedoch nennenswerte kommerzielle Erfolge zu erzielen.

Corvina im Weinberg – Anbau und Kultivierung

Karge Böden sind ihr Metier. Die Corvina gedeiht am besten auf kalkreichen, gut durchlässigen Untergründen der Valpolicella-Hänge zwischen 150 und 450 Metern Höhe, wo das Valpolicella-Terroir seine mineralische Prägung entfaltet. Hier findet der Corvina Weinbau jene Balance zwischen Wachstum und Konzentration, die später im Glas spürbar wird.

Traditionell dominiert die Pergola Veronese als charakteristisches System unter den italienischen Erziehungssystemen. Dieses hohe Laubdach fungiert als natürlicher Sonnenschirm und Ventilator zugleich, schützt vor Verbrennungen und fördert durch konstante Luftbewegung eine gleichmäßige, langsame Reifung. Das Resultat sind Trauben mit jener komplexen Aromatik, die Valpolicella unverwechselbar macht.

Moderne Betriebe experimentieren verstärkt mit Spalier-Systemen wie der Guyot-Erziehung, die höhere Pflanzdichten und maschinelle Bearbeitung ermöglichen. Die bewusste Ertragsbeschränkung auf unter zehn Tonnen je Hektar intensiviert Aromen und Phenolgehalt merklich. Ein kalkulierter Verzicht mit Gewinn.

Klimatisch zeigt sich Corvina als empfindlicher Frühling-Charakter, der Spätfröste fürchtet, aber sommerliche Trockenheit erstaunlich gut verkraftet. Eine Eigenschaft, die angesichts zunehmend heißer werdender Sommer durchaus wertvoll wird.

Klimatische Anforderungen und Bodenbedingungen

Corvina ist ein Kind der Balance zwischen mediterraner Wärme und alpiner Kühle, das in den subkontinentalen bis submediterranen Klimazonen sein volles Potenzial entfaltet. In den voralpinen Tälern Venetiens findet diese anspruchsvolle Rebsorte ideale Bedingungen, wo warme Sommertage die phenolische Reife vorantreiben, während kühle Nächte die Säurestruktur bewahren und somit eine mustergültige Klimaadaption mediterraner Rebsorten demonstrieren.

Kontrollierter Wasserstress während der späten Reifephase erweist sich als Qualitätsfaktor ersten Ranges, da er zur Konzentration der Inhaltsstoffe führt und die Beeren intensiviert. Das gezielte Wassermanagement Weinbau durch Tröpfchenbewässerung in extrem trockenen Jahren wird dabei zur Kunst der Dosierung, um die Reben vital zu halten, ohne die erwünschte Stressreaktion zu unterbinden.

Bodenkundlich zeigt Corvina eine deutliche Präferenz für kalkhaltige Mergelböden und Kalksteinböden vulkanischen Ursprungs mit hohem Skelettanteil, die Drainage und Mineralstoffversorgung gleichermaßen gewährleisten. Die rotbraunen, eisenhaltigen Lehm-Kalk-Böden der Valpolicella Classica gelten als Referenz und bringen Weine hervor, die Struktur und Mineralität in perfekter Harmonie vereinen.

Diese ausgeprägte Terroir-Sensibilität manifestiert sich eindrucksvoll in der sensorischen Vielfalt der Corvina-Weine, wobei vulkanische Böden tendenziell würzigere und mineralischere Profile hervorbringen, während lehmigere Standorte eher von Frucht und Fülle geprägte Weine liefern.

Herausforderungen im Anbau und Ernteeigenschaften

In der Praxis des Weinbergalltags offenbart die Corvina ihre spezifischen Schwächen, die eine aufmerksame Führung verlangen. Peronospora (Falscher Mehltau) und Botrytis cinerea (Grauschimmelfäule) gehören zu ihren hartnäckigsten Gegnern, wobei die Rebsorte eine mittlere bis hohe Anfälligkeit zeigt. Präventive Maßnahmen werden damit zur Pflicht: Eine luftige Laubwandgestaltung und optimale Durchlüftung der Traubenzone sind unerlässlich, um gesunde Trauben zu gewährleisten.

Das Phänomen der "Millerandage" (Verrieseln) stellt eine weitere Herausforderung dar. Ungleichmäßige Befruchtung führt zu Trauben mit Beeren unterschiedlichster Größe und Reifegrade. Das Resultat? Eine sorgfältige Selektion bei der Lese wird zur Kunst und zugleich zum entscheidenden Faktor für die spätere Weinqualität.

Die selektive Handlese erfolgt ausschließlich manuell, insbesondere für Weine der Appassimento-Methode. Nur die lockerbeerigsten, perfekt gesunden Trauben werden penibel selektiert und behutsam in kleine Kisten gelegt. Jede Beschädigung der Beerenhäute vor dem Trocknungsprozess gilt es zu vermeiden.

Das Erntemanagement verlangt Weitblick und Präzision: Für frische Valpolicella-Weine wird bewusst früher geerntet, um die lebendige Säure zu bewahren. Amarone hingegen wartet auf die physiologische Vollreife, um maximale Zucker- und Phenolwerte zu erreichen, ohne dass die Säure zu stark abfällt. Diese unterschiedlichen Ansätze spiegeln die bemerkenswerte Vielseitigkeit der Rebsorte wider und zeigen ihre Fähigkeit, verschiedenste Weinstile zu ermöglichen. Das erfordert jedoch eine präzise Kenntnis der spezifischen Rebkrankheiten und ihrer wirksamen Bekämpfung.

Von der Traube zum Wein – Vinifikation und Aromenprofil

Das Geschmacksprofil der Corvina offenbart eine charakteristische Eleganz, die sie von anderen italienischen Rotweinen unterscheidet und zugleich die Grundlage für eine bemerkenswerte Stilvielfalt bildet. Die lebendige Säure und moderaten Tannine schaffen das Fundament für ein primäres Aromenspektrum, das von der klassischen Sauerkirsche über rote Pflaume bis hin zu Cranberry reicht, oft untermalt von floralen Noten wie Veilchen und einem subtilen Hauch von Bittermandel im Abgang. Diese Corvina Aromen sind besonders typisch für authentische Valpolicella Weinstile und zeigen sich je nach Weinherstellung in völlig unterschiedlichen Facetten.

Die Vinifikation bringt markant unterschiedliche Charaktere hervor, die das Chamäleon-artige Wesen dieser Rebsorte verdeutlichen. Der Valpolicella DOC präsentiert sich als zugänglicher, fruchtbetonter Rotwein für den spontanen Genuss, während der Valpolicella Ripasso DOC durch die innovative Ripasso-Methode (eine zweite Gärung auf dem warmen Trester des bereits vergorenen Amarone) deutlich an Struktur, Alkoholgehalt und komplexen Aromen von Dörrfrüchten und orientalischen Gewürzen gewinnt. Diese Technik verwandelt die ursprünglichen Corvina Aromen in eine dichtere, vielschichtigere Aromenwelt.

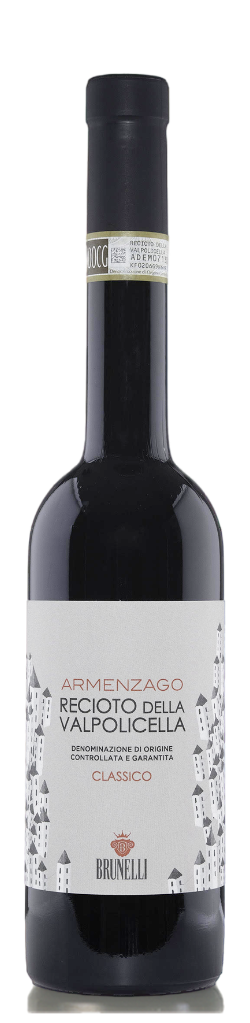

Den Gipfel der Corvina-Vinifikation markiert der Amarone della Valpolicella DOCG, dessen legendäre Appassimento-Technik (Trocknung der Trauben auf Strohmatten über Monate) konzentrierte, kraftvolle Weine mit außergewöhnlicher Langlebigkeit hervorbringt. Diese Methode transformiert die ursprünglichen Sauerkirsche Aromen zu intensiven Noten von eingekochten Kirschen, getrockneten Pflaumen, Tabak und dunkler Schokolade. Als süße Variante steht der Recioto della Valpolicella DOCG, bei dem die Gärung vor der vollständigen Zuckerumwandlung gestoppt wird. Ein opulenter Dessertwein, der die ursprüngliche Fruchtkonzentration der getrockneten Trauben bewahrt und die ganze Komplexität der Corvina in konzentrierter Form offenbart.

Corvina im Glas: Trinkempfehlung, Lagerfähigkeit und Food Pairing

Wer Corvina-Weine richtig genießen möchte, sollte auf die Temperatur achten, denn sie macht den entscheidenden Unterschied. Ein frischer Valpolicella Classico gibt seine Geheimnisse bereits bei kühlen 14 bis 16 Grad preis und zeigt dabei seine lebendige Fruchtigkeit, während ein strukturierter Ripasso erst bei 16 bis 18 Grad erwacht und seine zusätzlichen Reifeeindrücke entfaltet. Die großen Amarone verlangen nach 18 bis 20 Grad, um ihre vielschichtigen, konzentrierten Aromen vollständig freizusetzen. Das ist kein Zufall.

Beim Wein lagern offenbart sich die bemerkenswerte Stilvielfalt der Corvina-Traube in ihrer ganzen Bandbreite. Einfache Valpolicella-Weine entfalten ihre charmante Jugendlichkeit am besten in den ersten zwei bis vier Jahren, solange ihre frische Fruchtigkeit noch ungebrochen ist. Ein hochwertiger Ripasso entwickelt über fünf bis zehn Jahre kontinuierlich neue Facetten und gewinnt an Tiefe, während große Amarone-Jahrgänge ein außergewöhnliches Reifepotenzial von 15 bis 25 Jahren besitzen, manche sogar deutlich länger, und dabei stetig an Komplexität und Eleganz zulegen.

Als vielseitiger Speisebegleiter zeigt sich die Corvina von ihrer praktischen Seite. Leichter Valpolicella harmoniert perfekt mit Antipasti, Pizza und Pasta mit fruchtigen Tomatensaucen, während ein Ripasso zu kräftigeren Pastagerichten, Risotto mit Pilzen und mittelaltem Käse eine wunderbare Ergänzung bildet. Die großen Amarone verlangen nach ebenso intensiven Partnern wie Brasato all'Amarone (Rinderbraten in Amarone geschmort), Ossobuco oder Wildgerichte, und sie finden in gereiftem Parmigiano Reggiano einen kongenialen Begleiter. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll in der italienischen Küche, die unzählige regionale Kombinationen bereithält, welche das venetische Terroir widerspiegeln. Amarone wird übrigens häufig auch als Vino da Meditazione genossen, kraftvoller Solist am Ende eines gelungenen Abends.

Corvina vs. Primitivo – Ein Vergleich zweier italienischer Rotwein-Ikonen

Zwischen den Voralpen Venetiens und den sonnenverbrannten Böden Apuliens liegen nicht nur Hunderte Kilometer, sondern ganze Weinwelten. Dieser italienische Rotweine Vergleich führt Sie zu zwei Rebsorten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Corvina verkörpert die norditalienische Finesse mit ihren kühlen Brisen und kontinentalen Einflüssen, während Primitivo (genetisch identisch mit dem kalifornischen Zinfandel) die mediterrane Kraft des Südens mit seiner intensiven Sonneneinstrahlung und heißen Winden repräsentiert.

Die Primitivo Eigenschaften manifestieren sich in dunkelroten, vollmundigen Gewächsen mit samtigen Tanninen und jener charakteristischen Opulenz aus Brombeermarmelade, Dörrpflaumen und süßen Gewürznoten. Corvina hingegen erzeugt hellere, säurebetonte venetische Weine mit moderaten Tanninen und der unverwechselbaren Eleganz von Sauerkirsche, floralen Veilchennoten und einem Hauch Bittermandel. Ein faszinierender Rebsortenvergleich zwischen üppiger Fruchtfülle und strukturierter Finesse.

Beim Alkoholgehalt zeigt sich der klimatische Gegensatz besonders deutlich. Während apulische Weine aufgrund der mediterranen Hitze regelmäßig 14 bis 15 Volumenprozent erreichen, bewegen sich die venetischen Gewächse traditionell im gemäßigteren Bereich von 12 bis 13 Prozent. Ausnahme bildet natürlich der Amarone, der durch das Appassimento-Verfahren ebenfalls zu kraftvollen Dimensionen findet.

Das Fazit dieses Vergleichs liegt nicht in der Krone eines Siegers, sondern in der Würdigung verschiedener Weinphilosophien. Wer strukturierte Eleganz und komplexe Säurestrukturen zu schätzen weiß, wird bei Corvina seine Erfüllung finden. Liebhaber opulenter Frucht und samtiger Vollmundigkeit entdecken bei Primitivo ihre Passion. Zwei Interpretationen italienischer Weinkunst, die völlig verschiedene Geschmackswelten ansprechen und dabei gleichermaßen authentisch bleiben.